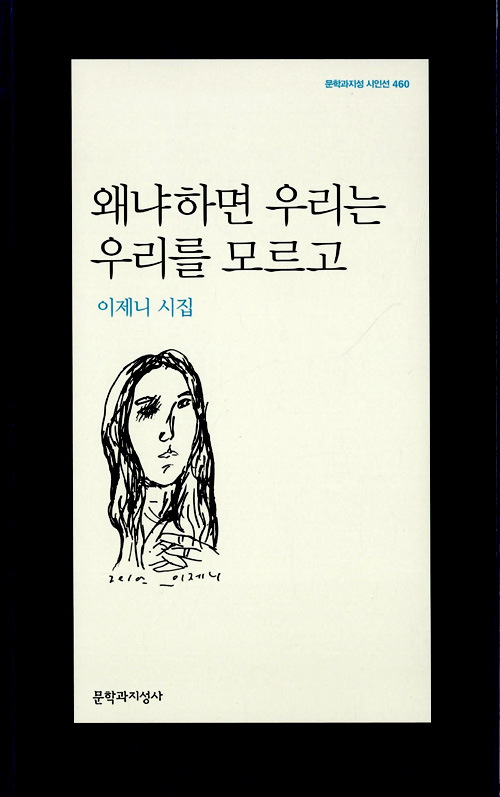

[이제니] 왜냐하면 우리는 우리를 모르고

2015. 1. 11. 23:31ㆍ흔드는 바람/베끼고

이창근씨와 김정욱씨가 굴뚝에 올라간 지도 이제 곧 한 달이 된다. TV에는 티볼리 광고가 잘도 나온다. 일터에서 내쫓긴 사람들은 칼날 같은 바람을 온몸에 맞아가며 찬 땅바닥에 몸을 붙인다. 같이 살자고 한다. 경찰은 연행할 테니 알아서 해산하라며 열심히 채증한다. 마룻바닥에 그냥 앉으면 엉덩이가 아파서 방석을 깔고 앉은 나는, 노트북을 놓은 소반 아래로 다리를 쭉 뻗고 편히 앉아 있는 나는, 문득 부끄러워져서 치욕이 울컹울컹 목울대 주변에 고여 있다고 느낀다. 김수영의 절망을 되뇐다. 졸렬과 수치가 그들 자신을 반성하지 않는다. 구원이 올까? 예기치 않은 순간에, 정말 올까? 아무것도 모르겠다는 기분으로, 이제니의 시를 베낀다. 그러지 않고서는 더 살 수 없을 것 같다. 사실이 그렇지 않나. 이렇게 사는 게 사는 거라면, 뭐하러 사는가 나는.

왜냐하면 우리는 우리를 모르고

-이제니

매일매일 슬픈 것을 본다. 매일매일 얼굴을 씻는다. 모르는 사이 피어나는 꽃. 나는 꽃을 모르고 꽃도 나를 모르겠지. 우리는 우리만의 입술을 가지고 있다. 우리는 우리만의 눈동자를 가지고 있다. 모르는 사이 지는 꽃. 꽃들은 자꾸만 바닥으로 떨어졌다. 사물이 거울에 보이는 것보다 가까이 있습니다. 그 거리에서 너는 희미하게 서 있었다. 감정이 있는 무언가가 될 때까지. 굳건함이란 움직이지 않는다는 말인가. 움직이지 않는다는 것은 오래오래 믿는다는 뜻인가. 꽃이 있던 자리에는 무성한 녹색의 잎. 녹색의 잎이 사라지만 녹색의 빈 가지가. 잊는다는 것은 잃는다는 것인가. 잃는다는 것은 원래 자리로 되돌려준다는 것인가. 흙으로 돌아가듯 잿빛에 기대어 섰을 때 사물은 제 목소리를 내듯 흑백을 뒤집어 썼다. 내가 죽으면 사물도 죽는다. 내가 끝나면 사물도 끝난다. 다시 멀어지는 것은 꽃인가 나인가. 다시 다가오는 것은 나인가 바람인가. 사람을 믿지 못한다는 것은 자신을 믿지 못한다는 것이다. 거짓말하는 사람은 꽃을 숨기고 있는 사람이다. 이제 우리는 영영 아프게 되었다. 이제 우리는 영영 슬프게 되었다.

'흔드는 바람 > 베끼고' 카테고리의 다른 글

| [윤희상] 다시, 바다에서 (0) | 2016.08.08 |

|---|---|

| [이성복] 세월의 습곡이여, 기억의 단층이여 (0) | 2016.08.08 |

| [김경후] 문자 (0) | 2016.08.06 |

| [문태준] 꽃 진 자리에 (0) | 2014.01.20 |

| [장석원] 어떤 이론 (0) | 2013.07.27 |

| [황인숙] 나, 덤으로 (0) | 2013.06.22 |

| [진은영] 서른 살 (0) | 2013.06.16 |